2025年07月25日

成年後見制度、見直しの動向に注目!

認知症の高齢者などに代わって財産の管理を行う成年後見人。この成年後見制度をもっと利用しやすくするため、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」が見直しの検討を行っていますが、6月10日に中間試案をまとめ、同審議会のホームページに「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」として公表しています。

1.利用が伸び悩む成年後見制度

そもそも成年後見制度には、

・本人の判断能力が不十分になった後に、その状況に応じて家庭裁判所が選任した「成年後見人」「保佐人」「補助人」が本人を保護、支援する法定後見制度

・本人に判断能力があるうちに、任意後見人や委任事務を契約で定め、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う任意後見制度

があります。

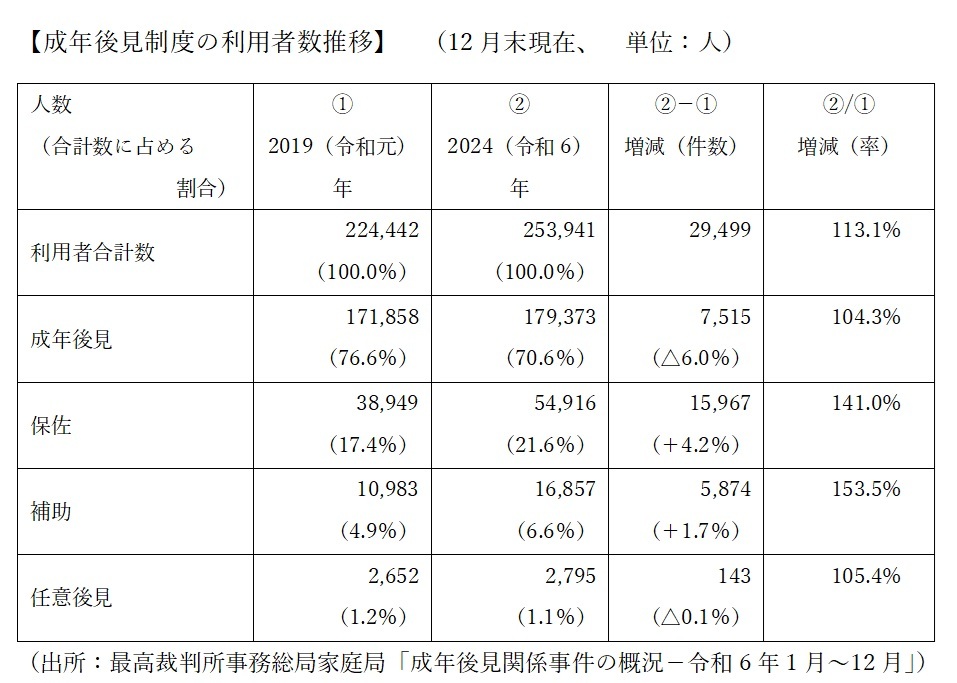

最高裁判所によれば、2024年末における成年後見制度の利用者数は253,941人ですが、過去5年間における利用者数の推移は下表のとおりで、昨今の高齢化の伸展や認知症人口の増加に比べると、さほど大きな伸びを見せていません。特に、制度の中核である成年後見の利用増加率は5年間で4.3%にとどまり、単純計算で年間1%を下回るペースです。

冒頭で述べたとおり、伸び悩みの原因の一つには「制度の使いにくさ」があるとの認識の下、去年2月に制度の見直しが法制審議会に諮問され、検討が行われてきたのです。

2.見直し案の内容とは

今回公表された中間試案では、使いにくい制度の見直し案が公表されています。法制審議会によれば、この見直し案を基に、2026年度に法改正を行う予定とされ、現在、8月25日期限でパブリックコメント(意見公募)が行われているところです。

①「やめられない」

(例)

・遺産分割など、制度を利用するきっかけとなった課題が解決しても、本人の判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。

・成年後見人には包括的な取消権や代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限されるケースがある。

(見直し案)

・財産管理などの法的な支援が終わり、必要がなくなったときには途中で利用をやめられるようにする。

②ニーズに合った保護が受けられない

(例)

・本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現しない。

(見直し案)

・利用者本位の制度となるよう、被後見人やその家族が、後見人と合わないと感じた場合などでも交代できるようにする。

③機動性に乏しい

(例)

・任意後見契約において、本人の判断能力が低下した後も、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てがされない。

(見直し案)

・任意後見契約の際に、公正証書で申立権者をあらかじめ指定できるようにする。

3.まとめ

私は、個人的な事情で、過去に成年後見人を受任した経験がありますが、その時は、適切な財産管理を長期間行っていくことに、大きな責任を感じた記憶があるのと同時に、本人の権利が過度に制限されている印象を受けました。

本人の状況は千差万別であり、だれもが満足できる制度とすることは容易ではありませんが、利用者目線や機構性を考慮した今回の見直しが奏功し、今後の成年後見制度の利用促進につながることを期待しつつ、今後の成り行きに注目したいと思います。

尾﨑 琢磨 2025年07月25日